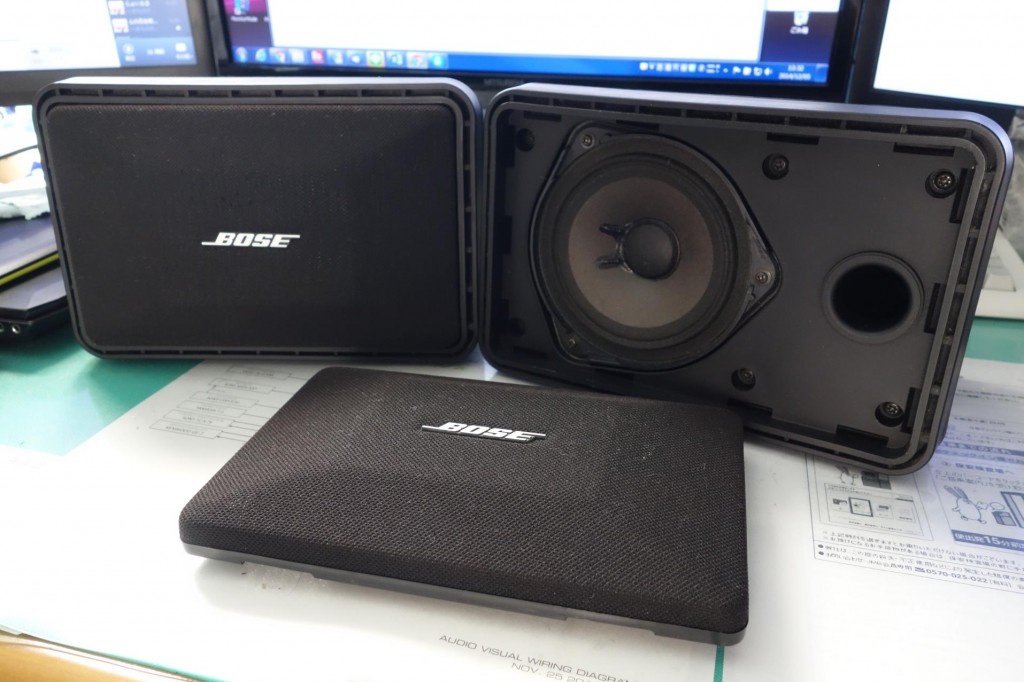

PCモニターの側に小さめのスピーカーが欲しいなと思っていたのだが、今回ついに購入に踏み切った。

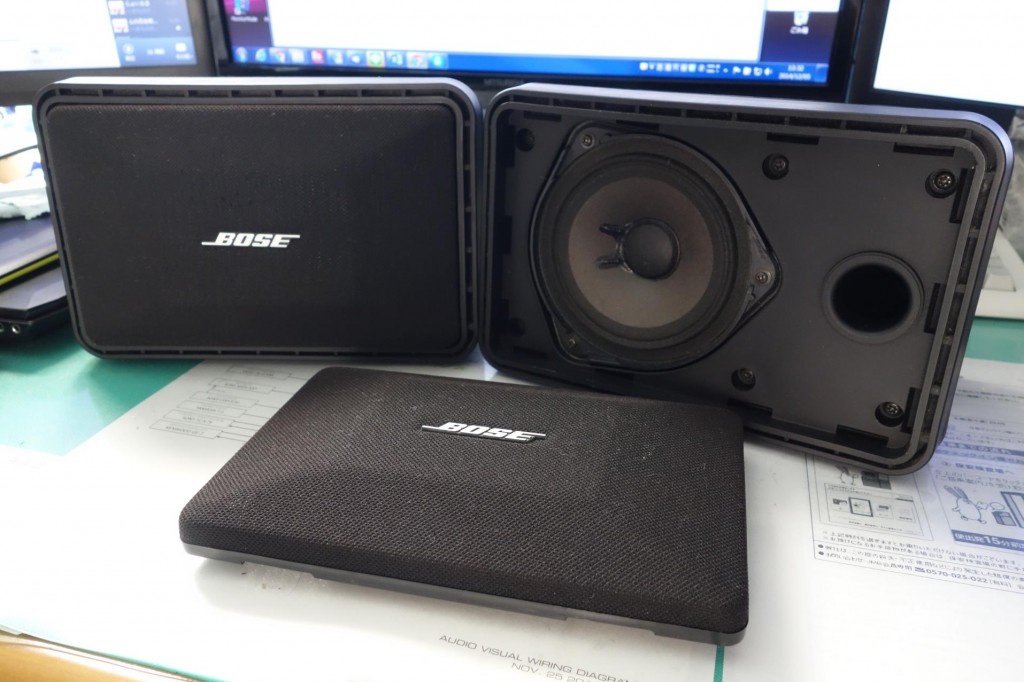

機種としては以前音を聞いたことがあるYAMAHAのS15等も候補だったのだが、BOSE 101MMも気になっていたので今回は101MMを買ってみた。

とりあえず机の上に設置する。一応、下にゴムなど置いてみる。

さて、問題は音の方だ。

私は普段PCからの接続含め音楽を聴くときにはYAMAHA AST-S1というActive Servoスピーカーを専用パワーアンプであるAST-A10とともに使っていた。詳細な仕組み等については割愛するが、サイズからは信じられないほど低音のレンジが広い。40Hzまで完全にフラットな特性で、低音が多い音楽でもだらしなくならない。

そして今回101MMを聴いた。家にはBOSE 301AVMもあるのでBOSEの音の感じは知っていたつもりだったが、AST-S1に慣れていた耳には最初一枚膜がかかったような音に感じた。

ただ、鳴らしているうちにわかったが、ボーカルやアコースティック系の楽器メインの楽曲に関しては非常にきもちよく鳴らしてくれる。

一方シンセサウンドバリバリの曲にはちょっと向いていないと感じる。複雑な動きがつぶれてしまっていた。

あとはあまり期待していなかったオーケストラ等の再生もわるくない。私の感想としては曲は多少選ぶが、101MMはベストセラーなだけはあるなと思ったところであった。

ただしい音があるとすればだが、正しく、綺麗な音はどれかと言われるとあきらかにAST-S1に軍配があがるのは事実だが、きもちよく鳴らせる曲を再生したときは101MMは非常によいパフォーマンスを発揮してくれた。

101MMをしっかり鳴らすにはそれなりにボリュームは上げなくてはならないと思う。小さいおとで流しているだけではもったいないスピーカーだ。